陳健敏(Olivia)中學時被老師委派成為校園電視台的「開荒牛」,與另外幾個同學從零開始「孕育」校園電視台。這個任務亦令Olivia對傳媒產生興趣,選擇入讀香港中文大學新聞與傳播學院,更從實習經驗中確立自己的目標,希望未來可發掘反映社會現況及大眾真正關心的新聞題材。

開墾校園電視台 埋新聞興趣

Olivia初中時被老師委派「開發」校園電視台,「我和其他幾個同學成了『開荒牛』,當時可用的器材不多,直至中四、五時,我們才有自己的錄影室,可以製作直播節目,我也有嘗試做主播。」Olivia坦言小學時對新聞行業興趣不大,但中學參與校園電視台的經驗累積,令她對傳媒行業產生興趣,大學選科時便選了新聞傳播。「中學時上課都是教師教、學生聽,少有發揮創意的機會,我希望大學可轉換學習模式。而且我個性頗外向,應該也適合讀新聞傳播吧!」

Olivia還記得當年參加中大新聞與傳播學院面試的情形:「教授問我的興趣是什麼,我回答說是打排球,後來我們談到排球運動員一般都是較年輕的,教授要求我即場構思一個活動,向較年長的人推廣排球運動。我後來就知道其實讀此科不止是學跑新聞,也要訓練思維和創意。」

「反抗」教師批評 訓練思維

Olivia入讀前已聽說過此科很吃力,從處理器材、拍攝、剪接等都要親力親為,由於已有心理準備,Olivia認為課程與想像相差不遠。中大新聞與傳播學院的課程分三大專業範疇,包括新聞編採、廣告與公關及創意媒體與新媒體,現時就讀學院三年級的Olivia對新聞編採最有興趣。她稱創意媒體與新媒體範疇要求相當程度的創意,廣告與公關則比較商業,「反觀新聞編採範疇,我們與教師有更多討論空間。我們可以『反抗』教師的批評,提出自己觀點,如果有道理的話,教師亦會接受」。

學院的學生多數於二年級暑假實習,Olivia選擇了到Now TV新聞部。她坦言原本首選是電台新聞部,因初時對電視新聞採訪興趣不大,但後來決定一試。Olivia實習首3天跟隨現職記者外出採訪,熟習工作程序,到第4天便要獨自採訪一個樓盤發布會。首次獨立工作,Olivia相當緊張,加上那是她不熟悉的題材和工作環境,幸得同場行家和同行攝影師幫忙和「教路」,才順利完成工作。

電視台實習 了解新聞運作

在電視台的3個月實習中,Olivia嘗試過財經、港聞和外電等崗位。她認為不論在哪個崗位,團體合作都是新聞工作重要一環。「當你在外採訪,留守公司的同事已在準備其他資料,在外的記者亦可打電話回公司與同事保持聯絡,互相支援才可做出好新聞。」

確定路向 盼輕鬆發掘文化專題

完成實習後,她仍在NowTV兼職跑新聞,一星期工作兩天。Olivia也會向上司提出採訪對象的建議,例如她有興趣嘗試製作一些偏向文化專題的特輯。畢業後,Olivia希望可以繼續做電視新聞採訪,但她認為現時香港的電視新聞很制度化。「市民習慣了一貫的新聞節目模式,認為報新聞都應該有專業用語、主播都要很嚴肅等等……其實我覺得新聞可以很生活化,例如外國不少新聞台都以較輕鬆的角度去看時事,用語也較貼近生活。報道新聞的方式沒有對錯,我希望可嘗試一些新角度和方式,棄用一些正式用語,如『有關當局』等。」

Olivia認為有意入讀新聞與傳播學院的同學首先要多留意新聞,嘗試以新聞事件建立自己立場,但不要太偏激,「建立個人立場前不要先入為主,要仔細客觀地分析,了解事件本質」。她又認為性格外向、健談的同學較適合成為記者。

【想一想】Olivia於中學時參與校園電視台,令她對傳媒工作產生興趣。你在學校參與了甚麼課外活動?這些課外活動有令你對某些行業產生興趣嗎? 【提提你】一般有關新聞與傳播的課程面試,都會較注重同學的表達和思考能力,建議同學在面試前多留意新聞,建立自己對不同事情的意見和想法。 |

書本樣式

有線電視新聞主播黃穎嘉曾經是明報校園記者計劃的一分子。她憶述當年參加的原因,是緣於心中的正義感,「當時我是一名中六學生,開始思考將來的出路,有感自己愛抱不平,語文和表達能力亦不俗,便毅然踏上傳媒的路」。

有線電視新聞主播黃穎嘉曾經是明報校園記者計劃的一分子。她憶述當年參加的原因,是緣於心中的正義感,「當時我是一名中六學生,開始思考將來的出路,有感自己愛抱不平,語文和表達能力亦不俗,便毅然踏上傳媒的路」。

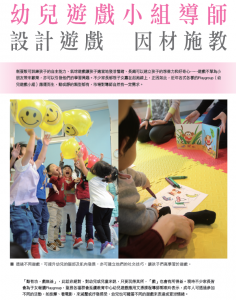

不過她認為,現時本港部分Playgroup負責人只會購買特定的教材作招徠,欠缺了原創特色,導師即使曾接受訓練,也只懂按教材的教學方法,遇上問題時未必懂得變通。她認為理想的Playgroup應由具備專業知識的導師,因應幼兒的不同需要和教學目的,自行設計遊戲和教材,才能達到因材施教,事半功倍的效果。

不過她認為,現時本港部分Playgroup負責人只會購買特定的教材作招徠,欠缺了原創特色,導師即使曾接受訓練,也只懂按教材的教學方法,遇上問題時未必懂得變通。她認為理想的Playgroup應由具備專業知識的導師,因應幼兒的不同需要和教學目的,自行設計遊戲和教材,才能達到因材施教,事半功倍的效果。 她指出,透過多元化的互動遊戲,可提升幼兒的認知、行為、社交及情緒等能力,導師同時可與幼兒建立溝通和信任的關係,有需要時亦可透過遊戲給予幼兒適當的輔導。

她指出,透過多元化的互動遊戲,可提升幼兒的認知、行為、社交及情緒等能力,導師同時可與幼兒建立溝通和信任的關係,有需要時亦可透過遊戲給予幼兒適當的輔導。

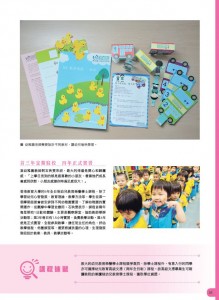

Alvin不諱言,當年高考失手令他未能考進心儀的大學,但卻無阻他教學的理想,遂選擇了香港教育學院(現為香港教育大學)的幼兒教育高級文憑課程,希望畢業後可以達成理想。

Alvin不諱言,當年高考失手令他未能考進心儀的大學,但卻無阻他教學的理想,遂選擇了香港教育學院(現為香港教育大學)的幼兒教育高級文憑課程,希望畢業後可以達成理想。 至於教學,他會運用不同的教學方法引發學生的學習興趣和動力。「設計教學活動時應顧及孩子的需要,最重要是因材施教,才能幫助學生全面發展。」

至於教學,他會運用不同的教學方法引發學生的學習興趣和動力。「設計教學活動時應顧及孩子的需要,最重要是因材施教,才能幫助學生全面發展。」