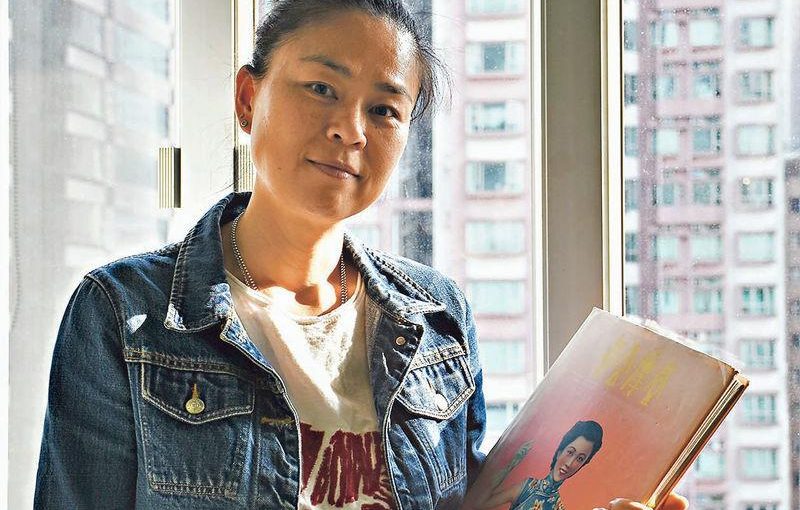

身處人浮於事、科技與網絡急速發展取代了許多職位的世代,人才致勝要訣在於以高瞻遠矚的角度、緊貼社會局勢及國際動向,為事業創造更多更闊的可能性,在不同層面發揮所長。曾任職市場營銷、現為免費電視台主持的羅沛琪認為,除了在工作上不斷學習改進,也可利用社會與科技潮流,主動把握甚至創造機會,讓事業空間變得無限闊。

-300x260.jpg)

自小喜歡唱歌及表演,羅沛琪大學畢業後從事市場營銷工作兩年,覺得沉悶且發展空間有限,當時得知某收費電視台舉辦演藝才華比賽便報名參加,希望擴闊自己的事業空間。她說﹕「既然有興趣亦有機會,便應好好把握。」獲獎後隨即成為收費電視節目主持,後來電視台獲發免費電視牌照,她便成為娛樂新聞主持人,訪問藝人明星,亦擔任旅遊、飲食及真人騷節目主持。

有人說做任何行業或工作都是「識人好過識字」,彷彿人事關係遠比工作能力重要。羅沛琪不同意這說法,更明言「識諗好過識人」,皆因做任何工作都要有足夠的技能,並了解社會、時事及國際局勢。她表示﹕「如我曾主持一個飲食節目,需要現場煮食,如切碎肉類及為海鮮起骨,但我沒有煮食經驗,於是拍攝前不斷練習,因不能影響拍攝進度。」

懂韓文獲更多工作機會

擁有實際工作技能與了解國際時事,更是工作的重點。羅沛琪在學時曾修讀韓文,公司得知後經常安排她到南韓拍攝,以及訪問來自南韓的明星,既能在眾多主持中建立獨有的地位,也為公司節省聘請翻譯的費用,亦可親身了解當地的人事物,工作順利之餘亦增廣見聞,一舉數得。

要數最難忘的工作經驗,應是2015年到南韓拍攝,因反映出了解社會時事與具國際視野的重要。羅沛琪憶述﹕「當時南韓爆發新沙士(中東呼吸綜合症),引起全球恐慌,但當地有個與時裝有關的真人表演又十分值得拍攝。公司也曾向製作團隊表明可取消行程,但製作團隊決定如期出發,認為只要做足準備便可。」

香港經歷過沙士時,人人都戴口罩外出及工作的畫面令羅沛琪歷歷在目。製作團隊在當地工作時戴口罩,讓當地人覺得他們很奇怪,她說﹕「我們在東大門及明洞的旅遊及購物熱點拍攝,人頭湧湧也沒有人戴口罩,有人更反問我們為何要戴口罩,原來當地人認為政府可徹底解決事件,並不害怕傳染病。」

曾修讀韓文及韓國文化的羅沛琪,知道韓國人具團結而堅毅的民族性,卻估不到當地人以自己是南韓人而自豪,他們曾經提及政府的善政,對國民身分十分認同。羅沛琪認為,要真正了解不同國家與文化,惟有親身到當地深入群眾,才可真正掌握。

-300x169.jpg)

透過網絡開創事業

對時事與國際局勢的了解,還可成就事業。在免費電視台工作的她,深明網絡的發展,她解釋﹕「電視台的角色已改變,任何人都可透過網上影片或社交網站發表意見,內容包羅萬有,由嚴肅到趣味,由政治到娛樂也可。昔日拍了片也沒有播放的渠道,但現在精采的短片受眾可多達數百萬,許多KOL(key opinion leader)都有不少的收入。因此,現在可以化被動為主動,不再等待別人給予機會,自行創造機會。當然,這需要強大的社會與潮流觸覺,加上與眾不同的國際視野。」

羅沛琪小檔案

‧城大社會科學士(亞洲及國際研究)

‧ViuTV電視節目主持

‧曾任職市場營銷工作,後來參加選拔賽加入電視台。

文章日期:2018年10月30日

-800x510.jpg)

-800x510.jpg)

-300x199.jpg)

和曾瑞麟主任均表示,STEM教育已是大勢所趨,現時坊間求才若渴,各校均需要大量人才以應付行業最新發展。-300x200.jpg)

-300x167.jpg)