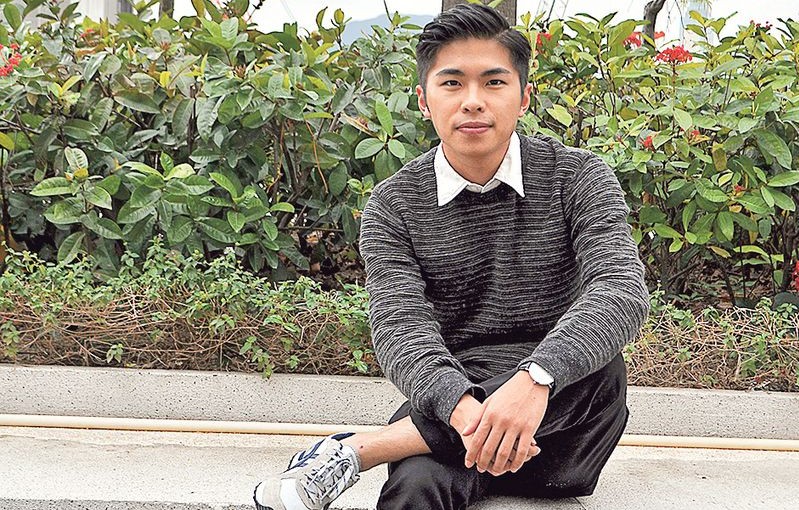

電影《哪一天我們會飛》的其中一名男主角游學修(阿修),近日又再因電視節目的男神選舉成為焦點。從小喜歡演戲的阿修,坦言自己年少氣盛,結果處處碰壁,但一直感恩那些跌碰的日子,因為當中不如預期的經歷,不僅為他帶來了收入和名氣,更讓他成長。如果標準男神的package(各條件的組合)是漂亮的眼睛和坐擁數億身家,那麼阿修的package又是什麼?勇於追求夢想會否是其中一項?

電影《哪一天我們會飛》的其中一名男主角游學修(阿修),近日又再因電視節目的男神選舉成為焦點。從小喜歡演戲的阿修,坦言自己年少氣盛,結果處處碰壁,但一直感恩那些跌碰的日子,因為當中不如預期的經歷,不僅為他帶來了收入和名氣,更讓他成長。如果標準男神的package(各條件的組合)是漂亮的眼睛和坐擁數億身家,那麼阿修的package又是什麼?勇於追求夢想會否是其中一項?

跌碰造就涉獵編、導、演

戲劇是阿修自小的興趣之一,他小時候常與父親一起安坐家中看電視台播放的英文電影,總是異常投入。中一時,他想選戲劇作為課外活動之一,但家人反對,「他們常說,演戲就像做小丑戲,所以他們不許我參加」。阿修一直將這個興趣放在心底,「中五會考,我考不上原校,轉到其他學校升中六,當時已經長大,家人給予的自由度亦漸大,因此重拾興趣,加入戲劇學會。」中七高考,阿修成績欠佳,但家人堅持阿修要升讀大學,他為了圓家人的期望,只好重讀,但同時參加了多媒體創意企業天比高創作伙伴的「斐劇場」演出,「當時詢問過老師意見,老師其實十分反對,他認為我應該專心重讀,但後來我還是『誤入歧途』」。

年少氣盛 零綵排面試失敗

斐劇場的舞台演出經驗,讓阿修進一步接觸戲劇,更讓他清楚知道自己的路向。當他得知演藝學院招生,二話不說便去報名,但卻因為他的年少氣盛,該次面試的黃金機會成了他人生至今最尷尬的事,「當年我將戲劇學院放在首位,電影電視學院則放在第二位。戲劇學院設有多輪面試,第二輪面試設有戲劇選段演出的環節,但我事前完全沒有準備,就連演出的那段戲也是在前一天才想好,沒有綵排,結果那次表演『好核突』」。阿修對此不願多提,只說是不斷甩beat(跟不上節奏)出錯,最終未獲戲劇學院取錄。「當時我可能是有點『唔生性』,以為靠打『天才波』便能成功過關。另一方面,我可能是不想自己有(過多的)期望,純粹抱着一試無妨、買六合彩(僥倖)的心態,所以並沒有充足準備」。

感激教訓 提醒自己不足

他有否後悔當初?阿修說他從小到大都遇上很多挫折,中五會考時,以為自己能原校升讀預科,卻偏偏不夠分數要轉校;中七高考後,很有信心能升上大學,卻要重讀;戲劇學院面試落選,他獲電影電視學院取錄,本對入讀導演系很有信心,又因為出席率不足而被教師調到編劇系,「現在回看,我很感激這些教訓,因為不斷跌碰,提醒自己不足之處,我覺得是好事。同時,編劇、導演和演戲三方是互相影響的。在編劇系學習到的知識,對我日後演戲甚至做人都甚有幫助」。

演員無comfort zone 設法覓更多出路

誤打誤撞入讀編劇系,卻仍然鐘情於演出,游學修遂主動爭取演出機會。在學校學習到的幕後製作知識,讓他的演出和創作更全面。「寫劇本到底是什麼?其實是寫人的故事,要先care(關心)人。演戲也一樣,如果我從來沒有用心去care角色,便進入不了角色。」阿修說所謂的入戲,正是要去了解和關心角色。動作和身體上的模仿,只是技術上的模仿,更重要的是內在,以所演角色的思考模式去思考,「我一直都覺得,學做戲其實也是學做人」。

曾害怕演哭戲 拒釋放感情

阿修自言不成熟,但因為演戲,他清楚知道自己的價值觀,亦建立了明辨是非的能力。雖然主修編劇,但阿修卻說很清楚自己並不適合當編劇。撰寫劇本要求極大耐性,由事前的資料蒐集和準備,到坐定定落筆創作劇本,他坦言自己的個性不符合這些條件。「其實有很多人對自己非常不老實,莫說關心別人,連自己心裏想法也不關心不重視,這是一件可悲的事。」演戲上的不足,其實也是反映演員本身的不足,「正如有些演員演不了哭戲,當然在技術上,淚腺發達與否也會影響演員的表現,但另一方面,這個演員可能(對身邊的事物)沒有感受,或者沒有主動去感受,甚至一直拒絕讓自己不快樂。」阿修曾經很害怕演哭戲,因為他拒絕釋放自己的感情,看到電影中的傷感戲碼,他會設法忍住淚水;就算是憤怒,他也會盡量遏抑;就連興奮也會因為懼怕事後失望,而拒絕興奮,結果所有的情感被封閉起來,他解釋:「不去感受是最安全的做法,特別是在香港這個壓力大的社會下,人人都在追求穩定,因為這樣才不會有挫敗。」但阿修坦言,演員之路充滿不穩定,但正因為沒有comfort zone(安全區),他便要尋找更多其他出路,設法「keep住做啲嘢」,例如在網上拍片,保持人氣。

創作vs演員 各有享受

幕後出身,卻又喜歡演戲,當阿修仍在演藝學院就讀時已「百足咁多爪」,編導演集於一身,不時拍攝短片,又同時應邀擔當演員為其他導演演出。2014年,阿修與好友何啟華和何爵天一同創立的網絡短片創作團隊「學舌鳥」,模仿電影《古惑仔》的主角陳浩南在課室內授課,以諷刺警察;後又與網絡媒體「墳場新聞」合作推出《墳場動新聞》,在社交網絡上一炮而紅。「很多人都問我喜歡幕後創作還是幕前演出,但其實是不同的享受。」網上拍攝短片要兼顧太多,由創作劇本到選角,尋找拍攝場地,後期製作至宣傳,大部分時間都是阿修一腳踢。

「一腳踢」拍短片 煩惱多但有滿足感

「我不會說拍網絡短片很開心,反而覺得很不開心,因為經常有問題和爭拗,煩惱亦較多。但(完成了)卻很有滿足感。」相比起演員,則只需要考慮演與不演,又或者專心去演,其他如宣傳訪問等,都是後話,演員不需理會,「創作和做演員也是兩個不同的享受」。

代入同志角色 不再恐同

2013年,阿修尚在演藝學院就讀,他獲邀演出同志微電影《愛,不難》,仍是戲壇新鮮人的阿修,坦言自己一直有「同性戀恐懼症」(恐同症)(編按﹕即對同性戀者和其行為感到恐懼和反感,是心態上的感受,有別於歧視。歧視是對同性戀者作出行為上的侵犯或攻擊),也很害怕和同性演員演出親暱的畫面,所以曾考慮推卻邀請,「當時同學對我說﹕『如果你不接拍這齣電影,就不要叫自己做演員。』其實我心底亦是如此認為,所以我也曾與老師商討該如何克服恐同的心態。其實只因為無知,或是從小到大的耳濡目染而怕,同性戀其實不值得恐懼。」作為演員,代入角色,了解更多,恐懼亦隨之消失。

「好好珍惜關注我的小眾」

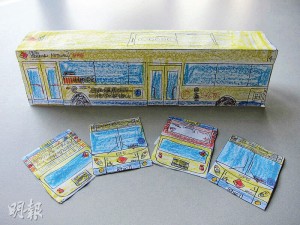

阿修2014年畢業後,碰上黃修平導演的網上演員招募活動這個黃金機會,成功入選。果然,電影《哪一天我們會飛》上映後屢獲好評,電影中3名年輕演員頓成焦點。阿修在電影中飾演年輕版彭盛華,一整天埋頭苦幹做手工,希望親手製造一架飛機給好友蘇博文(吳肇軒飾)駕駛,載着一直暗戀的女同學余鳳芝(蘇麗珊飾)環遊世界。畢業後,三人行只剩下兩人,彭盛華娶了余鳳芝,經過十年,婚姻陷入危機。

拍檔入圍金馬獎 坦言不快

電影中,彭盛華是勝出者,奪得余鳳芝的芳心。但現實中,阿修卻總像個陪跑者,「很多觀眾都會問﹕『如果你是當年的余鳳芝,你會選蘇博文還是彭盛華?』大部分人都答蘇博文。」現實中,蘇麗珊又憑余鳳芝一角入選金馬獎最佳新演員。阿修呢?「當初我覺得金馬獎是一件很遙遠的事,後來得知拍檔蘇麗珊入圍,的確有不開心,觀眾的關注忽然轉移到她身上,感到關注度有落差。」

不再執著佔鎂光燈 成就更豁達自己

金馬獎頒獎禮當天,電影公司安排3個主角出席,傳媒焦點全落在蘇麗珊身上,他和吳肇軒頓成陪襯。電視畫面上是蘇麗珊接受台灣傳媒訪問,旁邊的阿修只有半塊臉,有網民截圖貼到阿修的facebook上,他坦言心中很不是味兒,「我坐在頒獎禮會場中,看着獎項一個個頒發,我忽然看開了。當時我想,每個獎項都有5個提名人,他們都準備了講稿,最終卻只有1人獲勝,即是有4個演員的講稿永遠沒有機會發表,但他們都欣然接受結果,而他們都是我尊敬的演員。作為演員,獎項是否如此重要?」阿修忽然不再執著自己是否在鎂光燈下,「傳媒將焦點放在蘇麗珊身上,普羅大眾也較喜歡吳肇軒,但畢竟尚有小部分人喜歡我和彭盛華,那為何要執著於不喜歡我的人呢?我反而覺得應該好好珍惜這群關注我的小眾,在下一部戲再做好一點」。努力演出成就了更豁達的游學修,這可能是更大的收穫。