(明愛專上學院提供) 護理、社福、教育三大專業,在本港面對人口老化、社會問題趨複雜和發展兒童早期教育日趨重要等前提下,人手需求成為一大課題!有志成為幼師、社工或護理前線之一的保健員,如何以專業知識、技能和同理心,在不同崗位上發揮助人所長,為個人事業增值。

中港幼兒教育需求增加 幼師工作機會增

東華學院人文學院教授 (幼兒教育) 鄭佩華表示,隨着新學年推行免費優質幼稚園教育政策,幼師需求殷切;加上內地實施「二孩政策」,此對中港的幼兒教育需求亦有所增加,故近年本港不乏幼師北上發展,並在國內引入不同模式的幼兒教育課程。

幼師除要喜歡小朋友、有愛心外,也要抱持續學習的心態,才可與時並進,將知識傳授下一代。「凡事以幼兒角度出發,才能真正明白他們的想法和需要。」她說,以遊戲中學習為教學的軸心,讓幼兒在過程中探索環境,建構經驗,並從中觀察他們的特質,引發其學習動機。

鄭教授表示,現時本地幼稚園分半日制、全日制及長全日制,其中「長全」主要配合在職家長需要,幼師與學生有較多的相處時間,安排活動時較具彈性。半日制幼稚園的幼師,一般要負責上、下午班的正教、助教職務。

其中東華學院開辦的「幼兒教育高級文憑」課程,着重培訓學員的專業知識、技能和態度,他們有機會參觀不同幼教機構,與業界分享等,另須參與 320 小時實習。畢業生可申請該院的幼兒教育 (榮譽) 學士課程第三年課程,也可選擇先就業後進修,現時幼師起薪約 20,000 元,其他出路包括出版社、兒童相關工作等。

學習識別特殊需要學童 運用合適方法助成長

就近年有特殊需要的兒童人數趨增,以上課程亦加入特殊教育內容,並由該院的護理和職業治療專業人員參與課程設計及教學,「每名幼兒的發展領域有不同先後,課程會教授如何識別特殊需要學童,運用合適的方法協助幼兒發展。」

她補充,現時很多幼稚園設特殊教育需要協調主任職位,一般由資深老師或主任兼任,負責跟跨專業服務團隊 (如職業治療師、教育心理學家等) 溝通,統籌校內融合教育支援策略的制訂、推行及檢討,以加強學校推行融合教育的效能。

入職途徑:想投身特殊幼兒工作員者,可進修社署認可的「一年制在職特殊幼兒工作訓練課程」或相關課程;完成該院幼兒教育學士課程,並修畢指定的特殊教育科目,亦可獲取相關資格。

投身準備:本地幼師提供的是全科教學,而非中小學老師的專科教學,因此投身者最好具備多元的社會接觸面和經驗,曾在幼稚園或其他機構擔任義工或接觸小朋友有一定幫助。

投身社工 長者、復康人手需求持續

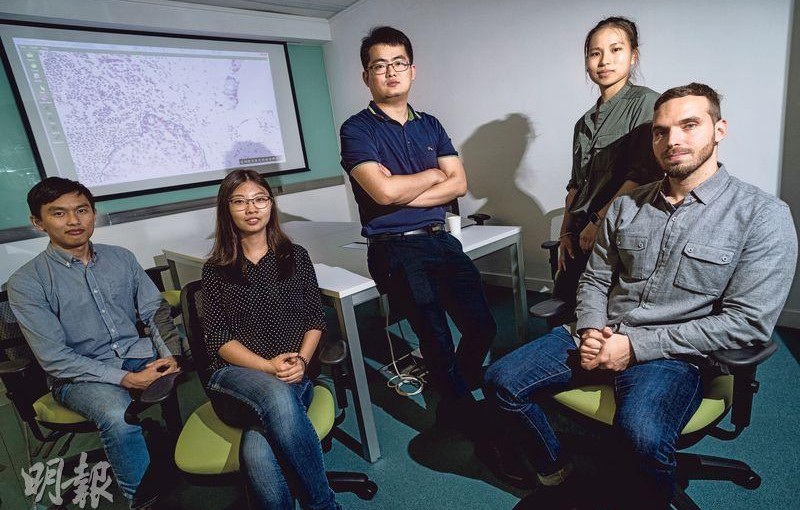

近年香港人口老齡化問題趨嚴重,對社福界服務和人手需求亦有一定影響。明愛專上學院社會科學院副院長朱昌熙博士表示,現時不同範疇的社工,以長者和復康的人手較緊張,「由於此範疇的工作需要較多的照顧性質,部分年輕人未必能調整心態而加入。」

朱博士指,青少年範疇相對較受年輕社工歡迎,一來他們跟服務對象年齡較接近,容易投入工作;另外活動亦見多樣性,符合他們的特質。其他還有家庭服務和社區發展等範疇。

社工助人解難 需處事成熟、具分析能力

他不諱言,社會存在很多複雜問題,人們生活中遇到不少障礙,社工其中一項職能是幫人解決問題。另外就社會制度的一些問題,社工可作為中間人協調群體的矛盾,化解彼此的衝突,令大家融洽相處,增加社會整體質素。因此投身社工者最好性格成熟、擁有自我認識、分析能力、懂人情世故、人際關係、情緒管理等,具備社會工作經驗更好。

以該院的「社會工作高級文憑」課程為例,為學生提供全面的學習,鼓勵他們走出課堂,認識自己和社會;同時強調與人相處技巧。「課程設有 700 小時的實習和 100 小時的預備培訓。部分學生在接觸個案時,情緒易被牽動,容易有疑慮或挫敗感,導師會提供支援,以助穩定情緒。」社工課程的學員中,不乏曾在社福界工作的人士,希望透過進修成為社工。因此社工課程學員的平均年齡較成熟。

入職途徑:現時一般社工副學位課程的入學資格是 DSE 成績「22222」,朱博士以自資課程為例,15 分以上人士會較具優勢。畢業生可由社會工作助理 (起薪約 20,000 元) 職位起步,負責一般個案工作。具備大學學歷的社工課程畢業生,則可以由助理社會工作主任 (起薪約 30,000 元) 做起,除部分前線工作外,也要兼顧行政工作,如小隊管理、項目統籌、申請資助等。若未達副學位課程的入學要求,如只具備中五或以上學歷,可先修讀毅進或該院的綜合教育文憑課程,然後再進修社工副學位課程。

投身準備:曾任職活動助理、參與社區工作、義工;或曾進修輔導、社會學、歷奇輔導、領導才能、人際關係等相關課程,均有助突顯申請人對助人和社工工作的興趣和熱誠。

保健員工作富意義 多元增值助開闊事業

安老服務中,院舍保健員是重要崗位之一,他們要具備護理知識和技能,為服務對象提供專業服務。香港職業發展服務處 (HKEDS) 保健員文憑課程導師、註冊護士李倩婷表示,保健員一般職責包括派藥、量度生命表徵、鼻胃管餵飼、安排護理員工作等。

安老服務屬厭惡性行業,她希望員工懂得欣賞自己的工作,「他們得到的不只是金錢,有時服務對象或家屬的一句多謝,就已經足夠。明白工作的意義和價值,才會做得投入。」投身者要有同理心,將服務對象當作家人,易地而處,用心對待。

目前私營和津助院舍均對保健員有一定需求,加上市場對家居照顧員的需求趨增,此亦增加了保健員的就業機會。李姑娘指,很多私院是家庭式經營,由保健員擔任院長,此類院舍的工作彈性較大,但保健員要兼顧的工作較多,因未必每間院舍有聘請護士。

保健員肩負管理角色

至於津助院舍,如由社福機構開辦的,不少是由社工和註冊護士擔任院長、副院長。此類院舍較有規模和制度化,分工會較仔細。兩類院舍的薪酬和工時略有不同,私院保健員每天工作約10小時,新人起薪約 13,000 至 16,000 元;津院保健員每天工作約 8 小時,新人起薪 15,000 至 16,000 元。另還有一些由醫院營辦的院舍,以醫院模式管理,多由註冊護士擔任院長。

其中 HKEDS 開辦的「保健員文憑」課程,由講解呼吸系統、循環系統、解剖學等開始,然後教授不同長者疾病的護理方法、藥物和預防知識等。有意繼續進修者,除可考慮報讀高級保健員、登記護士等課程外,也可作橫向發展,進修不同的護理課程,如糖尿病、腦退化症、英文醫學詞彙等。

入職途徑:具備中五 (5 科包括中英文) 或具同等/以上學歷,可報讀認可的保健員課程,畢業學員通過課程評核後,可向社署安老院牌照事務處申請註冊成為保健員。

投身準備:保健員除了要進修考牌外,如曾修讀護理員課程,會更具入職優勢。護理員職務以個人護理工作為主,保健員則涉及制定護理程序等工作,如保健員是「由低做起」的話,在管理或安排工作時會更得心應手。

文:王安娜 圖:受訪者提供