蘇曉善 Jeanie(圖﹕黃志東) 【明報專訊】她身形嬌小,樣子甜美,臉上掛着燦爛笑容,你怎也想不到她專門設計令人毛骨悚然的恐怖服飾,她是海洋公園高級服裝統籌蘇曉善。年僅二十七歲的她,與時下少男少女一樣,愛行街、睇戲、旅行,唯一不同的是,她自細喜歡租鬼片回家,深夜獨個兒看。或許因這份另類,令她在展開全職工作生涯後,短短三年便統領整個海洋公園年度盛事「哈囉喂」。緊接下來「哈囉喂」又有新一輪招聘活動,意味Jeanie又有排忙,雖然工作佔了她生活的八成時間,但肯定的是,她樂在其中,熱誠未減。

沿海洋公園正門旁的秘道,乘升降機到地底,是歡樂氣氛以外的另一光景。不同的工作人員忙碌地穿插在各個工作間,來到走廊末端這間房,面積尤其大,因為它是集工作室、試身室、員工休息室及倉庫於一身的服裝間。

眼前這位小妮子蘇曉善(Jeanie),是服裝間的「話事人」,她領着記者走了一圈,「這裏擺戲服、員工制服、帽、道具、LED眼鏡,連底衫、毛巾、襪都有,演員可即場試身,很多季節活動也會在此準備,不過類似『 哈囉喂』等大型活動,因涉及七百名演員,須另闢大面積的臨時衣帽間處理。」連接倉庫的是工作室,主要擺放布、衫鈕、拉鏈等原材料,同時設有多部衣車,方便Jeanie與同事隨時趕工、打仗。

用「打仗」來形容Jeanie的工作,絕不誇張,尤其當萬聖節臨近,要拍攝演員的造型硬照,服裝間更是「七國咁亂」。她笑說,每間鬼屋都會有兩名最具代表性的演員,「我們要幫他們度身、試衫、拍廣告及造型照、見傳媒、爭取曝光,忙到出煙。」

2015年,是她最深刻、最有滿足感的一年。因她要全權統籌整個海洋公園年度盛事「哈囉喂」。「2012年加入海洋公園做全職工作,較多接觸聖誕及新年活動的服裝造型,較少造萬聖節服飾,所以15年是我第一次統籌整個『哈囉喂』,壓力非常大。」

在「哈囉喂」搞得如火如荼的那個月,她天天返朝十晚十二,「我負責睇住整個騷,就算回到家也睡不了,倒不如等到那天節目完了、演員落完妝才回家。」不過看着演員穿上自己設計的服飾,周圍游走「嚇人」,甚至被市民搶着包圍影相,她也「累」氣全消。

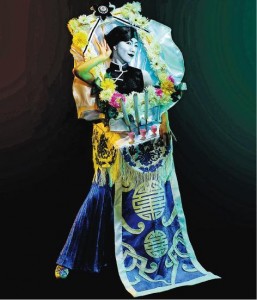

一個「靈堂」造型的服飾 搶盡鎂光燈 「靈堂」造型——這「靈堂」造型服飾,由真人演繹靈堂黑白相,Jeanie說,由構思到製成,花了四個月時間。(圖﹕受訪者提供) 一個「靈堂」造型的服飾,搶盡鎂光燈,無人不讚歎。她解釋,「驟看一看,你會以為真的是放在靈堂的一張黑白照,但行近一點看,你會發現那黑白照其實是真人演繹,靠服裝、化妝、道具及演員互相配合,營造恐怖氣氛。老實說,當我在衣帽間的鏡中見到她,我都不寒而慄……」這個「靈堂」的角色造型由構思到製成,花了四個月時間,當中除了要與不同部門討論及拉鋸,也須顧及演員感受。

Jeanie說,當初想了很久如何將一個演員變成流動式的靈堂祭台,「服飾要求演員要孭起一個架,設計時也擔心太重,會令演員不舒服,無法演繹角色神髓。」她同時要說服演員部門,向他們解釋清楚「靈堂」服裝的設計、構造甚至承拓力學,不斷作出調節,「由於這個造型都幾敏感,所以都要先了解演員的意願。試過有演員說自己樣子很美,不甘心要穿阿婆服飾,我也要說服他們『身為演員,什麼角色也要嘗試』,甚至會向他們講解服裝背後的故事。」故她每天出入服裝間,並非只是「造衫」,還要學做人,要面面俱圓。

陰差陽錯 加入海洋公園服裝部 但講到當初為何會加入海洋公園服裝部,她形容是陰差陽錯,因她讀書時,從未想過投身服裝設計,一心只打算走入時裝品牌公司工作,從事品牌推廣。她憶說,十七歲那年會考後,便入讀IVE(香港專業教育學院)的時裝商務課程,修讀四年,再轉讀HKDI(香港知專設計學院)的時裝商務銜接學位課程,「我自知鐘意畫畫,但並非畫得好,又想到設計在香港難以生存,所以選了時裝商務範疇,一來滿足自己對時裝的興趣,亦估計會多些出路。」

她解釋,時裝設計着重教布料、造衫技巧、用色及設計想法等;時裝商務就要做資料蒐集、研究及寫文章,集中品牌研究,找出品牌的市場定位,想辦法幫品牌賺錢等。不過在IVE讀書的第二年,她在朋友介紹下,走入海洋公園做兼職,想不到一做便八年。

「兼職的日子一星期返三、四日,主要跟市場部,帶演員去深圳、台灣等地做推廣,主要湊演員為主,有時會幫忙修補服裝,未正式掂到造衫這部分。」但當12年她轉為全職後,她工作所看到的風景,已跟從前不再一樣。

她不止要配合主題構想角色、設計服飾等,也要跟其他部門溝通、協調,「通常由負責Event的部門拋出想法,公布今年活動的主題,我們再一齊brainstorm,之後便要為角色做資料蒐集,並與供應商入貨、買料、傾造衫,同時與道具部及化妝部緊密溝通。當有製成品後,又要與製作部落實具體執行內容、安排演員等。」

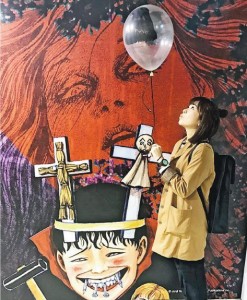

從鬼片中尋找靈感 萬試萬靈 參觀展覽——Jeanie可以為了一個感興趣的外國展覽,專程走到當地參觀。(圖﹕受訪者提供) 雖然年年幫海洋公園「哈囉喂」、聖誕主題、新春花車造衫,但她說從不覺悶,更不斷從生活中尋找新靈感,看鬼片是萬試萬靈的一招。她說,「我好細個、七至八歲那時,已鍾意去唱片舖租鬼片回家看。」她更會選擇深夜時分,把家中所有燈關上,獨個兒坐在客廳看,香港、泰國、日本等鬼片在熒幕上輪流上演。她近期愛上泰國鬼片,貪其情節貼近生活日常,一看便啟動無限驚嚇幻想,看後心有餘悸。日本鬼片則是啟發她創作靈感的「軍師」,戲中的角色多些細緻的造型及化妝,偏向誇張形式,值得參考。

中學階段的Jeanie亦原來早已是購物狂,出街一定不會只有T恤、短褲,總要配搭戒指、頸鏈,為自己設計完美造型示人,「讀IVE時,因為有返兼職,一有錢就狂買衫,不太注重質素,潮流興什麼就買什麼,基本上都是Fast Fashion(速食時裝)。」但自從投入服裝設計後,她已變得跟往時不太一樣,「我買衫不再是見到靚就買,會留意一條拉鏈、甚至一粒鈕的質素,所以不會那麼容易花錢買衫。同時會傾向上外國網站買入香港少見的時裝款式,但從不追求名牌。」這應該也是在她與供應商交涉之間,無形中賺回來的轉變。

既不可剝削供應商 也不能被剝削 「我與供應商洽談生意,離不開價錢、budget、質素,因我們的服裝會不斷用,並非一次性,故要平衡價錢與質素,既不可剝削供應商,也不能被剝削。」於是她成為了深水埗的常客,四出格價,進化為「精明消費」的專家,「要知道不同拉鏈、布料的市價,掌握數據,讓自己心中實在一點。」

她直言,如今生活的八成時間都放在工作上,有時工作壓力大到連媽媽也發現,忍不住會問她︰「為什麼不見你笑?」這是她不太喜歡自己的地方。她說︰「如果我很大壓力,我會不表達、不作聲、不展露人前,不喜歡讓人看見我工作上的不快,怕影響同事心情,於是都鬱在心裏。」她平時也只能靠食甜品,令自己放鬆一點。一年一次的旅行也為她提供可以喘息的空間。Jeanie可以為了一個感興趣的外國展覽,專程走到當地參觀,「我感興趣的事與其他人不太一樣,我鍾意怪獸、外星人、鬼怪等,我也不知道為什麼會這樣,我小時候也曾喜歡Hello Kitty,只是慢慢改變了口味。」由於她對外星世界有憧憬,她平時也會密切留意太空館的展覽及活動,一有時間就走去捧場。

但她談到最喜歡自己的地方,當然是直腸直肚,「我在工作過程常常拋出意見,一旦心中認為不可行,一定會說出來,務求令到整件事更好。」她更趁機提醒六月開始會展開連串「哈囉喂」招聘活動,鼓勵更多新血加入團隊。這種「直腸直肚」想必也是她不斷晉升的一大原因。

■蘇曉善 Jeanie

現年27歲,曾在IVE(香港專業教育學院)及HKDI(香港知專設計學院)修讀時裝商務課程。與時下年輕人一樣,喜歡睇戲、行街、買衫、食飯及旅行,也喜歡出國看展覽。不過喜好及口味頗為特別,喜歡看鬼片、中意怪獸、外星人及鬼的卡通或公仔。現擔任海洋公園高級服裝統籌,在做設計研究及資料蒐集時,她也愛了解世界的新奇古怪事。