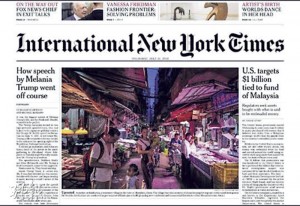

【明報專訊】俄羅斯攝影師Sergey Ponomarev去年在希臘的萊斯沃斯島(Lesbos),拍下了載滿難民的小船登岸一刻,相片奪得普立茲攝影獎。早前他應邀來港交流,在一個訪問說:「在現場,我不需要使用連拍功能,也不用拍攝太多張照片,你要自己去決定什麼時刻才是最好的。」正好與本地新聞攝影光怪陸離的生態形成鮮明對比。

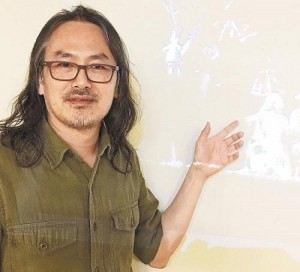

無間斷的閃光燈,攝影師比示威者還要多的盛景,多年游走於國際及本地新聞現場的攝影師林亦非試圖解釋:「可能是個競爭,大家覺得元素一定要齊,好不好是其次。大型新聞事件中的分工可能是,今天你專門守住大廈天台,你負責跟住某一個人,太機械性了,外國不會這樣做,你派一個攝記落場,應該由他自己去感受現場,再去找他覺得值得報道的事去影。」

香港新聞現場 不能承受的近

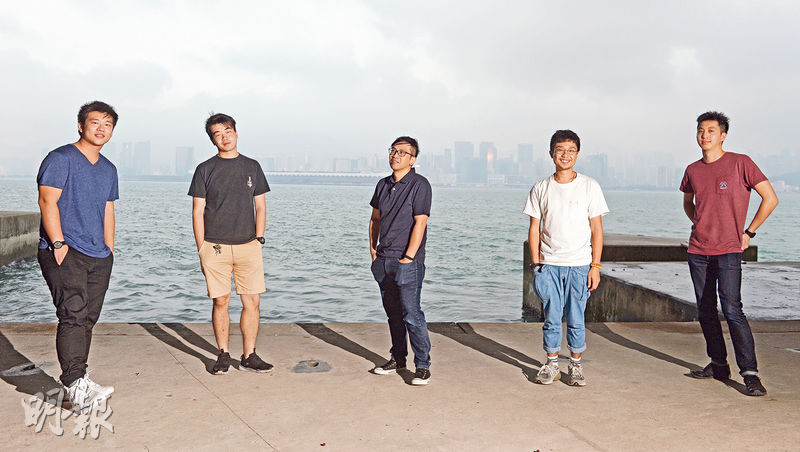

早前他與另外七個獨立攝影記者,組成新聞攝影媒體平台ATUM Images,希望將曾經看過特別圓的外國月亮,也帶到本地的新聞攝影界中,今天邀他們為記者上一課有關新聞攝影的入門,也好從中折射出本地新聞攝影的百態日常。

咖啡室內甫坐下,五個年輕攝影師便七嘴八舌。Sam念電影系出身,輾轉摸上新聞攝影的大門:「你在香港有什麼書?關於攝影記者,你只知道Robert Capa的Slightly out of focus,他的生活就是這樣,拍吓拖,影吓相,就係咁×有型,最尾就係畀個地雷炸×死,如此浪漫的一件事,但你在香港不是。」

戰地攝影記者Robert Capa曾經寫過︰「如果你的照片不夠好,那是因為靠得不夠近。」在香港,卻是不能承受的「近」,曾聽說有一巴西籍的路透社攝影師來港,嘩然本地攝影師與被拍者之間的距離,新聞人物在千軍萬馬簇擁下,平時用開的24mm廣角鏡立時被廢了武功,要換上14mm。外國和香港有關新聞攝影的操作,不獨體現於焦距之上,還有選圖品味上的鴻溝,Sam憶述:「那時做政治版,老細會強調,人物一定要拍正面四正,不可以有太多奇特動作或表情,因為有時政客會打電話來投訴。」

消失的圖片編輯 「得個頭」的圓圈

和Sam在傳統本地報紙同時入職,同時離職的還有Karma︰「比如陳振聰有張相,哨牙仔,淨係得一棚牙,大眾未必受落,如果圖片編輯沒把關,出不到那張相,大家的視野便停留在陳振聰一定要見到整個樣的方向。」陳振聰「未見其人,先見其牙」相片,在2010年的新聞攝影比賽贏得人物組冠軍。

圖片編輯是把關人,要平衡大眾的接受程度和相片的美學和新聞性,但在香港的媒體,更多時候是連相關的位置也沒有。五人之中阿輝相對資深,曾經在多份報章雜誌工作︰「比如講攝影主任,可能都是管理同事做什麼assignment,一個提供service的apartment,你派assignment畀我,我就影影影,影完畀記者揀,出哪一張無話事權。」好相有時難免不見天日,畢業之前,煒豪曾在一份本地報章實習︰「見到同事是好有心機影,撳個photobase,你會發覺,嘩好正喎,但到你揭開份報紙,係咩一回事呢?啲相裁到得返個頭,現在報紙好流行那種圓圈排版,大大個老細(受訪者)頭,他們可能沒有想過,張相其實不是那麼一回事,即使一個記者會,攝記也會用好多心機去拍。」九九年時任特首的董建華在記者會上歡迎陳方安生續任政務司長,例行公事的一場記者會,有攝記卻拍得一張二人相對而笑,經射燈投射在牆上的身影卻「背對背」的相片,正好呼應了當時政圈指二人口和心不和的傳言,該相片後來奪得攝影比賽新聞組冠軍。

「加了字就不是一張相」

其餘四人說自己在本地媒體工作的經驗,Anthony沒有插嘴餘地,他從外國回流,曾在多間通訊社工作,回港不久便和其餘數人同時投身一家新媒體:「係囉我又未做過傳統。」眾人群起揶揄︰「你咪試下囉」、「做唔到㗎喇」、「返唔到轉頭啦」,說畢齊聲大笑。曾經滄海難為水,當時眾人加盟的新媒體,有相對大的空間和自主性,於影像上幾乎完全放手︰「會和每一組的文字編輯去deal,為什麼要出這些相?比如對方要出一個表,要求你放相上去,我們會拗︰你文字可以表達到的,為什麼要用相?如果張相是沒有意義的,你用來做乜?」這一種合作形式,也經歷過一番磨合,曾經試過,對方要求在相上面加字,類似社交媒體上流行的改圖,他們企硬︰「相就是相,字就是字,加了字就不是一張相。」

「會不慣的,我們便嘗試解釋,相和文字應該排埋一齊來睇,而不是側重一邊。」阿輝名片上寫的是「圖片編輯」,傳統觀念中圖片作為輔助工具,為文字補充和說明,但他認為影像在作為配圖以外,還可以從視覺的方向去講故事,不一定跟足文字的走向,至於兩者如何相互配合,不是貌合神離,便是關鍵︰「所以這也是photo editor的責任,我們要了解個故事,攝影師也有責任要知道個古仔點樣走。」

記者的經驗,大部分時間約訪,攝記大哥在大堆assignment纏身途中抽空趕至,也來不及了解訪問的前因後果,匆匆為受訪者拍下兩三張特寫照,又要再趕赴下一場。「也有機會會這樣,但做了訪問先,不緊要,之後花一日去跟他囉。」Karma以自己早前為一則羅冠聰的專訪拍照為例︰「判刑前那天,他要在一個茶餐廳拍宣傳片,工作人員寫大字報給他念對白,他也背不進,到凌晨兩點幾才完成,回到家已經好累,便會有一些影像可以表達到。(個分別好大?)好大,和你15分鐘前去到叫他影張相,深度完全不同。」做法聽來奢侈,記者不免在問題中加入「資源」兩字,引來一輪熱議︰「其實全世界,根本你講新聞,就已經無資源去做呢樣嘢㗎啦」、「係睇你資源點運用嘅啫」、「通常好多係放咗係一啲……」、「拿我唔知放咗係邊啊……」、「高層度囉……」、「咁係正常嘅(笑)」……

「比如無啦啦叫你去影收市牌、影配相,配相是需要的,但不用那麼多人囉……」阿輝試圖整合眾人意見,旁邊手足又忍不住插嘴︰「攝影比賽嘛,五六個影天氣熱,你去公園,我去海邊,影人著背心。」

以商業工作養活新聞理想

資源運用需要變革,然而本地新聞業經營環境嚴峻,卻是不爭事實,他們早前任職的新媒體近日要縮減預算,眾人不甘心目中對新聞攝影理念的追求就此灰飛煙滅,於是自組公司,改以合約形式和對方合作︰「香港是養活不到一個團隊很專注地做新聞的工作,於是大家想用一個team的形式去接多點工作,養活返大家想追求的那一種東西。」

主事人林亦非說,起初高調成立平台ATUM,是希望以多接商業性質的工作去支撐做新聞的部分,沉澱下來之後,認為更長遠的方向是希望藉着平台,將紀實攝影、新聞攝影帶回社區和公眾之中,開拓和更多不同媒體合作的可能︰「為什麼行業如此差和局限,好大原因是新聞機構的老闆覺得,市民不會看,不介意那個分別,便不會投放資源落去。」改變行業陳舊結構,由公眾的美學教育開始︰「如果由讀者把口或行動表達出來,他真的會買A報不買B報;到時便不會再有理由不投放資源到攝影,由下面改變上面,令整個行業的環境變好。」ATUM的名字源出古埃及神話,是日暮夜臨之際掌握光線的神,他們希望藉着攝影,用光線來說故事,以影像的力量為社會帶來一點改變。

後記:不是影相佬!

問一眾攝記大佬如何看待香港攝影記者在普羅大眾心目中的形象,再次引來七嘴八舌︰「師傅囉,喂師傅啊師傅」、「低角度喎記得」、「影相佬囉」、「一定係阻住人嗰個來」。阿輝一錘定音︰「有時個形象是自己做出來的,你不夠好,會同人嘈,明知個地方好高級都著住條短褲衝入去。」外國回流的Anthony看透世事︰「泰王去世,你不要理那邊多熱,全部外國攝記都知道要全黑西裝出席,再拎住支炮。」還是Sam的形容最貼行情,記者會上受訪者遲大到,攝記assignment纏身,難免燥底︰「『喂唔到啊?唔到走㗎喇喎,唔影喇唔影喇。』(攝記)對住個公關講︰『仲唔嚟啊?45分鐘喇,好多嘢做㗎,再唔嚟走喇。』 」

然而眾人認為香港不乏好的攝影師,缺的是讓他們發揮的土壤。業界要自強,文字記者也要爭氣,聽過有記者在Sergey的訪問中,難得有機會訪世界級大師,問題竟是︰「你如何保管自己的器材,不怕被難民偷?」也許文字記者可多花時間了解新聞攝影,身邊不少有心攝記,將沒有被公司選取的心頭好放上社交媒體、開相展,或者,可以由他們開始。

文:梁仲禮

圖:劉焌陶、資料圖片、受訪者提供

編輯:蔡曉彤